マズローの欲求5段階説とは?現代人に刺さる心理法則を徹底解説

最終更新日:2025/03/22

こんにちは、今回は、自己理解・人間関係・ビジネススキルにまで応用できる心理学の名理論「マズローの欲求5段階説」について、やさしく・実用的に解説していきます。

「なんだか最近モヤモヤする」「部下や同僚との関係がうまくいかない」「やりがいを見失っている」…

そんな悩みの根本には、“人間の欲求”が関係していることが少なくありません。

この記事では、マズロー理論の基本から現代的な応用法までを徹底解説。読めばすぐに使えるヒントが満載です!

結論から言えば、現代社会を生き抜くヒントは「人間の本質的な欲求」にあるからです。

テクノロジーが進化し、働き方もライフスタイルも多様化した現代において、私たちはこれまで以上に「自分は何を求めているのか?」「なぜ満たされないのか?」といった根本的な疑問に直面するようになりました。

そんなときに役立つのが、心理学者アブラハム・マズローが提唱した「欲求の5段階説」です。

この理論は、「人はどのような順番で欲求を満たしていくのか?」をシンプルな5つの段階に整理したもので、ビジネス、教育、医療、子育て、キャリア形成など、あらゆる場面に応用できる優れた枠組みです。

しかも、70年以上も前に提唱された理論であるにもかかわらず、今なお多くの人々の共感を呼び、ビジネスや自己啓発の現場で活用されています。

「自分の現在地を知りたい」「相手の心理を理解したい」そんなあなたにとって、本記事はきっと大きなヒントになるでしょう。

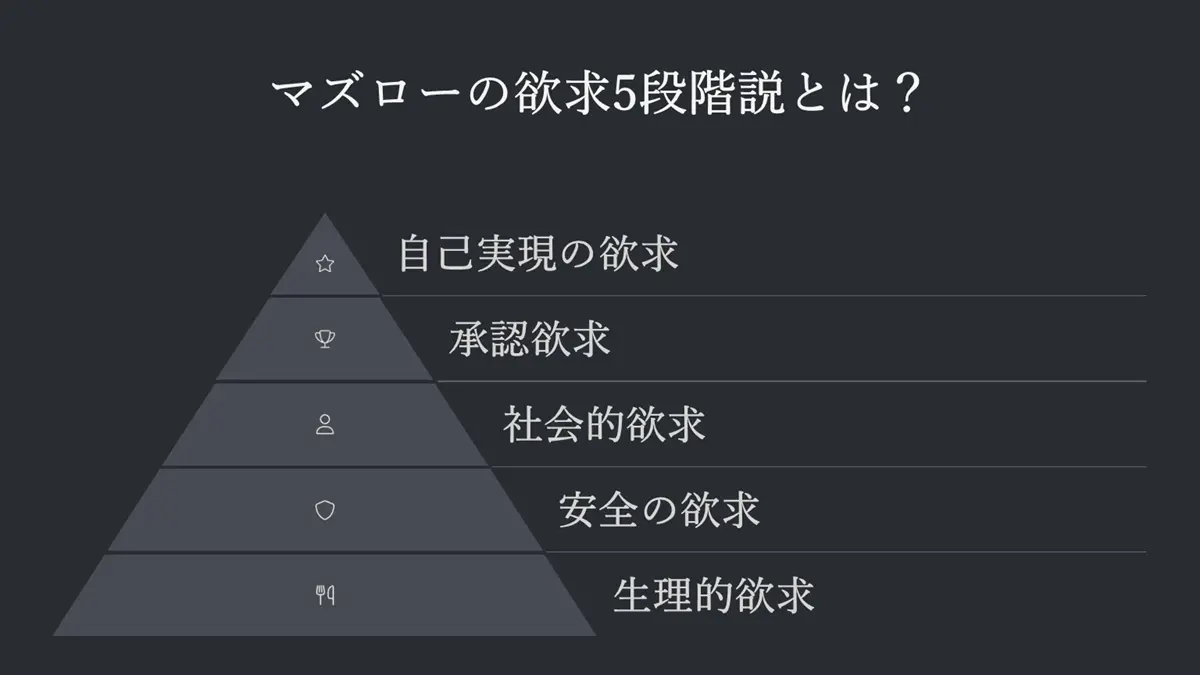

マズローの欲求5段階説とは、人間の欲求は段階的に進化し、あるレベルの欲求が満たされると、次のレベルの欲求が現れるという心理学理論です。

この理論を最初に提唱したのは、アメリカの心理学者「アブラハム・マズロー(Abraham Maslow)」で、1943年の論文「人間の動機づけに関する理論(A Theory of Human Motivation)」が元になっています。

マズローによれば、私たちの欲求は以下の5つの階層に分けられます。

・生理的欲求

・安全の欲求

・社会的欲求

・承認欲求

・自己実現の欲求

このモデルはピラミッド型で表現されることが多く、下から上に向かって欲求が高次化していきます。

たとえば、「空腹を満たす(生理的欲求)」が達成されなければ、「他人に認められたい(承認欲求)」を感じることすらできません。

つまり、人間の成長には「順番」があるという考え方です。

ここまでで導入と理論の基礎部分を押さえました。

次は、各段階の欲求を1つずつ、身近な例を交えながら具体的に解説していきます。

・生理的欲求

結論から言うと、生理的欲求とは「人間として生きるために絶対に必要な欲求」です。

食べる、寝る、呼吸する…これらが満たされないと、私たちは他のことを考える余裕すらありません。

理由は単純明快で、生命維持が最優先だからです。

空腹や不眠、極度の寒さなどの環境下では、人は「人間らしく生きること」よりも「ただ生き延びること」に集中します。

たとえば、災害時に人がコンビニや避難所に殺到するのは、まさにこの欲求が働いているからです。

温かい食事や寝床が確保できないと、他人との関係や社会的役割どころではありません。

つまり、生理的欲求は人間の原点。「欲求のピラミッド」はここから始まります。

・安全の欲求

生理的なニーズが満たされた次に現れるのが、安全の欲求です。

これは「身体的・精神的に安心して過ごしたい」という気持ちであり、住む場所、収入の安定、医療、社会保障などがこれに該当します。

たとえば、正社員の仕事に就きたい、保険に加入したい、防犯設備を設置したいといった行動は、この欲求に基づいています。

企業であれば、従業員の心理的安全性を確保することが生産性にもつながるという点で、非常に重要なポイントになります。

現代人にとって「不安」はストレスの大きな要因。この欲求が満たされないと、次の段階には進めません。

・社会的欲求

人間は本質的に「孤独に耐えられない存在」です。

だからこそ、人とのつながりを求める社会的欲求が現れます。

これは、家族、友人、恋人、職場、地域社会など「所属」や「仲間意識」を求める欲求です。

SNSで「いいね!」をもらいたい気持ちや、コミュニティに参加したいという感情も、ここに分類されます。

現代社会ではリモートワークの普及により、この欲求の不満が「孤独感」や「疎外感」として問題になっているケースも多く見られます。

つまり、社会的欲求とは「自分はこの世界に必要とされている」と感じたいという心の叫びなのです。

・承認欲求

次に現れるのが、「他者から認められたい」「自分自身を誇りに思いたい」という承認欲求です。

ここでは、他人からの評価(外的承認)と、自分自身の価値認識(内的承認)の2つが存在します。

「成果を認めてほしい」「SNSで注目されたい」「リーダーとして尊敬されたい」などの欲求が該当します。

企業で言えば、人事評価制度や表彰制度はこの欲求を満たす仕組みとして機能しています。

うまく機能すれば社員のモチベーション向上につながりますが、過度に競争的になると逆効果になる点には注意が必要です。

この段階は、現代のビジネスやSNS文化と非常に密接な関係を持っているといえるでしょう。

・自己実現の欲求

ピラミッドの最上位に位置するのが、自己実現の欲求です。

これは、「自分らしく生きたい」「潜在能力を最大限に発揮したい」という内なる動機です。

たとえば、芸術に打ち込む、起業する、新しいことに挑戦する、自分の信念に基づいて生きる…などが該当します。

この欲求は非常に個人的で、「お金持ちになりたい」ではなく、「自分が信じる価値を社会に表現したい」という感覚に近いです。

ビジネスの世界では、自分のミッションやビジョンに共感して働けるかどうかが、人生の満足度に直結する場面も多くなっています。

つまり、自己実現とは「自分らしい幸せの追求」であり、欲求5段階の集大成といえる存在です。

ここまでで「5つの欲求段階」それぞれを、現代の実例を交えて解説しました。

結論から言えば、マズローの欲求5段階説は、現代の私たちが直面している多くの問題や葛藤の“構造”を理解する鍵になります。

テクノロジーの発展やライフスタイルの変化によって、社会が豊かになった一方で、人々の「満たされなさ」はますます複雑になっています。

・変化する欲求の優先順位

マズローの理論では、基本的には「下位の欲求が満たされると次の段階へ進む」とされています。

しかし、現代社会ではこの順序が必ずしもきれいに段階的に進むわけではありません。

たとえば、十分な食事や住まいを得ていても、SNSによる承認欲求の刺激で精神的に不安定になるケースがあります。

また、自己実現に挑戦する前に、「そもそも自分は社会に必要とされているのか?」という社会的欲求が未充足のまま悩む人も増えています。

つまり、「現代の欲求は“入り組み、混在している”」のです。

マズローの理論をそのまま当てはめるのではなく、「どの段階が今の自分にとって一番重要か?」を柔軟に見極めることが求められます。

・情報過多社会と承認欲求の暴走

現代人が特に影響を受けているのが「承認欲求」です。

SNSの「いいね」やフォロワー数といった可視化された評価指標が、私たちの承認欲求を過度に刺激しています。

一見すると満たされているように見えても、「もっと注目されたい」「もっと褒められたい」という気持ちがエスカレートすると、承認依存や燃え尽き症候群、SNS疲れにつながる可能性があります。

このような現象も、マズローの理論を知っていれば「自分はいま承認欲求の段階で足踏みしているのかもしれない」と俯瞰することができ、自己理解とセルフコントロールの第一歩になるのです。

・自己実現欲求の再定義

さらに注目すべきは、「自己実現の欲求」のとらえ方です。

マズローが提唱した当時は、自己実現とは「人生の最終段階」であるかのように捉えられていました。

しかし現代では、仕事や趣味、子育て、副業など複数の場面で「小さな自己実現」を積み重ねていくスタイルが一般的になっています。

つまり、“自己実現はゴールではなく「日々のプロセスの中にある」”という考え方が主流になりつつあります。

このように、マズローの理論は古いものではなく、現代の私たちの「悩み」や「目標」にこそ深く結びついています。

次は、さらにビジネスやキャリアにどう活用できるのかを掘り下げていきます。

結論から言えば、マズローの欲求5段階説は、単なる心理学理論にとどまらず、「人を動かす原理」を理解するツールとして非常に有効です。

ビジネスの現場や個人のキャリア形成に応用すれば、チーム運営の精度向上や顧客理解、そして自己成長の指針にもなります。

・組織マネジメントへの応用

職場の人間関係やマネジメントの現場では、「なぜ部下がやる気をなくしているのか?」「どうすればモチベーションを高められるのか?」という問いに日々向き合います。

このときマズローの視点を取り入れることで、部下の欲求段階を見極め、適切なアプローチが可能になります。

たとえば:

・生理的欲求

→残業削減、適正な給与、休憩の確保

・安全の欲求

→安定した雇用、明確な評価制度、ハラスメント防止策

・社会的欲求

→チーム内コミュニケーション、社内イベント、相互理解の促進

・承認欲求

→適切な評価や称賛、成果を見える化する仕組み

・自己実現欲求

→新しい挑戦機会、キャリア支援、裁量のある仕事

これにより、「全員に同じ方法でモチベーションを上げようとする」非効率なマネジメントから脱却できます。

・マーケティング・商品企画への応用

マーケティングでも、顧客の「今どの欲求段階にいるのか?」を見極めることが極めて重要です。

なぜなら、人は自分の欲求を満たしてくれる商品・サービスにこそ反応するからです。

たとえば:

・生理的欲求

→食品・睡眠グッズ・健康管理アプリ

・安全の欲求

→保険・セキュリティ機器・耐震住宅

・社会的欲求

→SNS、コミュニティサービス、ペット関連商品

・承認欲求

→ブランド品、SNS映えする体験、ステータス商品

・自己実現欲求

→学習プラットフォーム、自己啓発書、アート体験

これらを踏まえて広告やプロダクト設計を行えば、ターゲットの心に響く「欲求に訴える提案」ができるようになります。

・キャリア設計と欲求の段階

個人のキャリア形成でも、マズロー理論は自分の“今”を客観視するための地図になります。

たとえば「なぜ転職を考えているのか?」を深掘りすると、単なる年収アップではなく、“「承認されたい」「自分らしく働きたい」"という欲求が背景にある場合が多いです。

逆に、「収入はあるがなぜか満たされない」と感じている人は、社会的欲求や自己実現欲求が満たされていない可能性があります。

このように、マズローのピラミッドを活用すれば、自分の働き方の「方向性」や「真のモチベーション」を見つけるきっかけになります。

次は、この理論の“限界”や“誤解されやすいポイント”について、冷静に整理していきます。

マズローの欲求5段階説は非常に有名で、さまざまな場面で活用されていますが、その普及ゆえに誤解されている部分や、現代にはそぐわない限界点も存在します。

ここでは、そうした点を明らかにし、より実践的に活用するための視点を整理します。

誤解1:「必ずしも下から順に満たされるわけではない」

よくある誤解の一つは、「欲求は必ず下から順番に満たされないと次に進めない」という考え方です。

確かにマズローは基本的に「低次の欲求が満たされると高次の欲求が現れる」と述べましたが、現実の人間はもっと柔軟で複雑です。

たとえば:

・経済的に不安定でも、芸術活動に人生をかける人

・社会的つながりが希薄でも、自分の使命に没頭する人

・生理的欲求が満たされない中で、他人のために自己犠牲を選ぶ人(親やボランティアなど)

このように、欲求の階層は固定的ではなく、状況や価値観によって前後したり並行したりすることがあります。

誤解2:「自己実現が最終ゴールである」

ピラミッドの最上位にある「自己実現の欲求」は、一見すると人間としての最終目標のように思われがちです。

しかし実際には、人間の成長や幸福感は「一度きりの達成」ではなく、継続的なプロセスの中にあります。

マズロー自身も晩年には「自己超越(Self-transcendence)」という、自己実現を超えた欲求について言及しており、

・社会貢献を通じて他人の成長を支える

・自我を超えた体験(宗教的・スピリチュアルな領域)

・知識や価値を次世代に残す行動

など、自己中心ではない動機が人を突き動かす段階があると示唆しています。

限界1:文化的・時代的バイアス

マズローの理論は1940年代のアメリカを基盤にしており、西洋的な個人主義に強く根ざしています。

そのため、集団主義が強い日本やアジア文化では必ずしも当てはまらないケースも多く存在します。

たとえば、日本では「自分らしく生きたい(自己実現)」よりも「人に迷惑をかけない」「空気を読む」といった社会的調和が優先される場面が多くあります。

この文化的ギャップを無視して理論を押し付けてしまうと、誤った解釈や実践につながる恐れがあります。

限界2:定量的な測定が困難

もう一つの限界は、欲求の段階が主観的かつ曖昧で、科学的に測定しにくい点です。

「今、あなたの欲求はどの段階ですか?」と聞かれても、状況や気分によって変わってしまうのが人間です。

このため、マズロー理論はあくまで「思考の整理の枠組み(フレームワーク)」として活用し、過信しないことが大切です。

ここまで、マズローの欲求5段階説について段階ごとの特徴や現代社会との関係性、そしてビジネスやキャリアへの応用方法まで詳しく解説してきました。

結論としてお伝えしたいのは、この理論は「人を理解するための地図」であり、自分自身の現在地を知る最もシンプルで有効な方法だということです。

【本記事の要点まとめ】

・マズローの欲求5段階説は、人間の欲求を5つの階層に分けた心理学理論。

・現代では、必ずしも下から順に満たされるわけではなく、欲求は柔軟に行き来する

・SNS時代には特に「承認欲求」の影響が大きいため、自己理解が重要

・ビジネスやマネジメント、マーケティングにも応用可能

・自分や他人の“欲求レベル”を見極める力が、良好な人間関係と成果に繋がる

【今すぐできる実践ステップ】

①「自分はいま、どの欲求が一番強いのか?」を言葉にしてみる。

②その欲求が満たされていない理由を考える。(環境・人間関係・働き方など)

③その欲求を少しでも満たすためにできる小さな行動を決めてみる。

④周囲の人も「どの段階の欲求にいるか?」を意識して接してみる。

マズローの理論は、何かを強制したり押し付けるものではありません。

むしろ、「人にはそれぞれ違うフェーズがある」という前提を持つことで、他人への理解が深まり、同時に自分への優しさにもつながるのです。

「なんとなくモヤモヤする」「何かが足りない」と感じるときこそ、自分の“欲求の地図”を広げてみてください。

答えは意外と、すぐそばにあるかもしれません。