中小企業必見!DXの意味と導入メリット、成功事例を解説

最終更新日:2025/03/22

|はじめに

デジタル技術が日々進化する現代において、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」は企業経営において避けては通れないテーマとなっています。

特に中小企業にとっては、経営資源が限られる中で競争力を維持し、新しい価値を生み出すための鍵となる概念です。

本記事では、DXの意味を改めて整理しながら、なぜ今DXが必要なのか、そのメリット、成功事例、そして導入時の課題とその解決策について、専門用語を避けながらわかりやすく解説していきます。

|DXとは?その意味と定義

DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略で、経済産業省によると「企業が外部環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、製品・サービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務や組織、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。

この概念は2004年、スウェーデンの大学教授エリック・ストルターマンによって初めて提唱され、当初は「ITの浸透によって人々の生活がどのように変化するか」という文脈で語られていました。

その後、ビジネスの世界においても広く応用され、現在では企業の成長戦略の中核として扱われるようになりました。

また、海外では欧米を中心に大手企業だけでなく中小企業レベルでもDX推進が進んでおり、日本においてもデジタル競争力を維持するための国家的な課題と位置づけられています。

類似用語に「デジタイゼーション(アナログ情報のデジタル化)」や「デジタライゼーション(デジタル技術による業務改善)」がありますが、DXはそれらを包含し、より広範なビジネス全体の変革を意味します。

|DXが求められる背景

DXが急速に注目されている背景には、いくつかの社会的・経済的要因があります。

顧客ニーズの多様化と高度化

顧客は個別対応やスピードを重視するようになり、従来の画一的なサービスでは満足されなくなっています。

たとえば、即日配送、パーソナライズドマーケティングのニーズが急増しています。

労働人口の減少

日本では少子高齢化が進行し、2030年には労働力人口が600万人以上減少すると予測されています。

こうした中、業務の自動化やIT活用による効率化は必然の選択となっています。

技術の進化

クラウド、AI、IoT、ビッグデータといった技術の進化により、中小企業でも低コストかつ短期間でDX基盤を構築できる環境が整ってきました。

グローバル競争の激化

国内市場の縮小に加え、越境ECやグローバルサービスの登場により、業種業界問わず海外企業との競争が激化しています。

|DX導入による主なメリットとデメリット

DX導入によるメリット

中小企業がDXに取り組むことで得られる具体的なメリットを整理します。

業務の効率化とコスト削減

紙の書類をなくし、クラウド上で管理することで、保管コストや事務作業の時間を大幅に削減できます。

たとえば、ある士業事務所ではペーパーレス化により年間200時間の作業時間を削減した事例があります。

意思決定の迅速化

リアルタイムの売上データ、在庫情報、顧客行動分析などをダッシュボードで可視化することで、現場から経営層までの意思決定をスピードアップできます。

顧客満足度の向上

顧客管理システム(CRM)やチャットボットを活用することで、24時間のサポート体制を構築し、サービス品質の向上が図れます。

新たなビジネスチャンスの創出

SNSを活用したデジタルマーケティング、オンライン販売、サブスクリプション型ビジネスなど、従来にはなかったビジネスモデルへの展開が可能になります。

DX導入によるデメリット

DXは多くのメリットをもたらしますが、同時にいくつかのデメリットやリスクも伴います。

中小企業が取り組む際には、以下のような点に留意する必要があります。

初期投資が高額になる可能性

システム導入や社員教育、コンサルティング費用など、初期段階でのコスト負担が大きくなりがちです。

運用定着に時間がかかる

新しいシステムやツールを導入しても、社員が使いこなせるようになるまでには時間と労力がかかります。

既存業務との摩擦

従来の業務フローとDXの手法が合わず、混乱を招くことがあります。

特に現場との連携不足が原因で、現場からの反発を受けることもあります。

セキュリティリスクの増加

クラウドサービスや外部連携が増える分、サイバー攻撃や情報漏洩リスクも高まるため、セキュリティ対策の強化が必須です。

こうしたデメリットは、適切な準備と段階的な導入、外部専門家の活用などにより、最小限に抑えることが可能です。

|中小企業におけるDX成功事例

次に、中小企業におけるDXの取組み内容の一例を業種別に紹介します。

製造業の事例

IoTセンサーとAI分析を導入し、機械の稼働状況や故障予兆をリアルタイムで監視する仕組みを構築。

これにより、メンテナンスの事前対応が可能となり、ダウンタイムの削減や生産性向上と納期遵守率の改善を図ることができます。

小売業の事例

POSデータと連動した需要予測システムを導入により、在庫の最適化と仕入れの効率化させ、廃棄ロスの減少が可能となります。

さらに、スマホアプリを使ったクーポン配信を活用することにより、リピーターの来店率などの向上を図ることができます。

教育関連サービス業の事例

学習塾の運営において、オンライン授業システムと学習進捗管理ツールを導入することにより、生徒の個別進度に応じた指導が可能となります。

これにより、生徒の満足度と成績の向上の両立や、従業員の業務負荷も軽減され、講師の離職率が低下を図ることができます。

建設業の事例

現場管理の効率化を目的に、ドローンとクラウド型施工管理システムを導入により、現場の進捗を遠隔から把握でき、報告書作成の手間も大幅削減を図ることができます。

また、プロジェクト全体の工程管理が可視化され、顧客との信頼関係構築へも貢献が見込まれます。

|DX推進に関わる人とその役割

DXは企業全体の取り組みであり、さまざまな部門や職種が連携する必要があります。

特に次のような人々が主な関係者となります。

経営者・経営陣

DXのビジョンを描き、組織全体の方向性を決定します。

資源配分や優先順位の設定など、最も重要な役割を担います。

IT担当者・システム管理者

技術的な要件を整理し、適切なツールやシステムの選定・導入をリードします。

セキュリティ確保やインフラ整備も担います。

各現場の部門リーダー・従業員

DX施策を日常業務に落とし込み、運用に携わる実務の中核です。

現場の課題を共有し、改善提案を出すことが成果に直結します。

外部パートナー(コンサルタント・ベンダー)

専門知識を提供し、導入支援や教育、定着までのプロセスをサポートします。

これらの関係者が連携し、役割を明確にしたうえで取り組むことで、DXの効果を最大化することが可能です。

|DXを進めるときの共通課題

DXを進めるにあたっては、いくつかの共通課題が浮き彫りになっています。

組織文化の変革

新しいツールや考え方に対して拒否感を持つ社員も多く、トップダウンだけでなくボトムアップの巻き込みも不可欠です。

定期的な勉強会や現場の声を取り入れた改善提案制度の導入が効果的です。

人材不足

IT人材の確保が難しい中で、既存社員のリスキリング(再教育)を進めると同時に、外部パートナーとの協業体制を築くことも重要です。

IT導入支援事業者の活用も推奨されます。

コストの壁

初期投資が重く感じられる場合もありますが、IT導入補助金や自治体の支援制度を活用することで、実質負担を軽減できます。

費用対効果を明示するビジネスプランの策定も成功の鍵です。

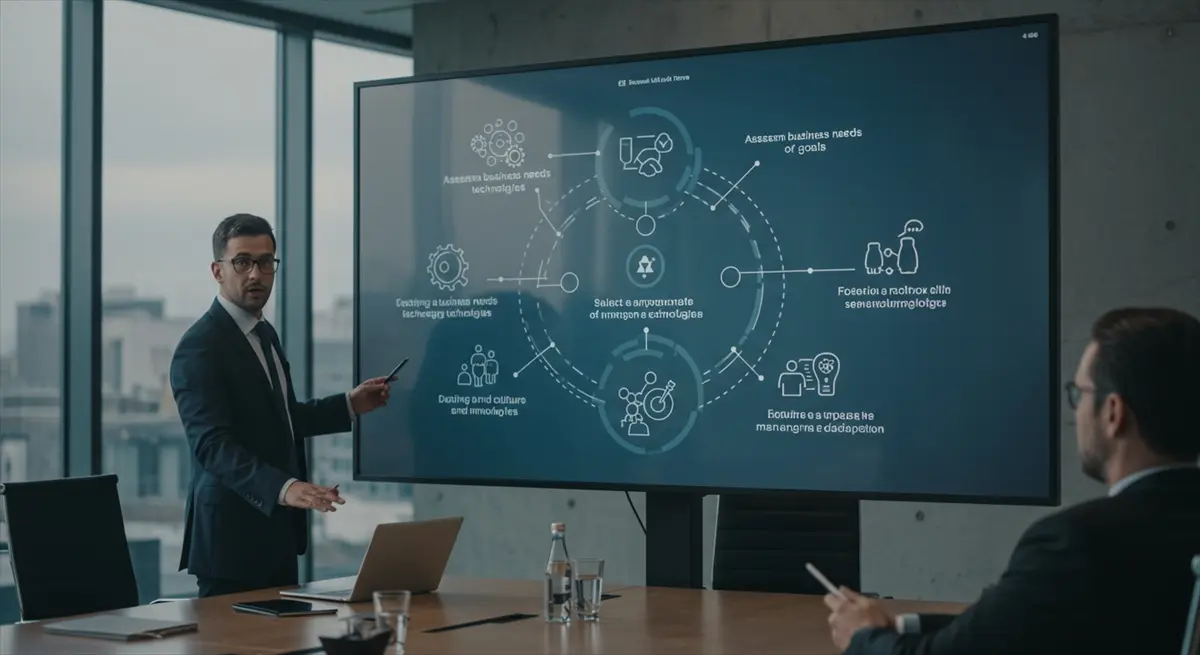

|DXを成功に導くための進め方とコツ

DXを実行するにあたっては、ただ技術を導入するだけでは成功しません。

ここでは、企業規模別で効果的にDXを進めるためのステップとコツを紹介します。

1.現状の課題と目的を明確化する

DXの目的を「売上向上」なのか「業務効率化」なのかを明確にし、現場の課題を洗い出すことが第一歩です。

2.小さく始めてスモールサクセスを積み重ねる

いきなり全社的なDXを目指すのではなく、1部署・1業務などスモールスタートが推奨されます。

成功体験が従業員の理解と協力を得る鍵となります。

3.現場の声を重視する

DXは現場で運用されて初めて意味を持ちます。

ツールの使い勝手や業務フローの変化について、現場スタッフからフィードバックをもらいながら改善していくことが重要です。

4.教育と社内浸透を怠らない

新しいシステムを導入しても、使いこなせなければ意味がありません。

研修やマニュアルの整備、継続的なサポート体制を用意しましょう。

5.専門家や外部支援を活用する

自社だけで全てを行うのは困難です。

ITコンサルタント、ベンダー、自治体の支援制度など、外部の力を上手に借りることでスムーズに進められます。

6.効果検証と改善サイクルを組み込む

一度導入して終わりではなく、定期的にKPIを確認し、効果測定と改善を繰り返す仕組みが重要です。

|規模に応じたDXの取り組み方

企業規模により、DXの進め方やリソースの使い方は大きく異なります。

小規模企業(従業員数10人未満)

・リソースが限られるため、クラウドサービスやサブスクリプション型のITツールを活用し、初期投資を抑えながらスタート。

・外部IT支援者との連携が重要。補助金制度の利用を積極的に検討。

・経営者が現場にも関与しやすいため、現場と一体となった取り組みがしやすい。

中規模企業(従業員数10〜100人)

・各部門にリーダーがいる場合が多く、部門ごとの業務課題を洗い出し、それぞれに合ったDXのアプローチを実施。

・IT担当者やDX推進担当者の配置を検討。社内教育や外部研修も併用。

・社内外の連携を強化し、継続的な改善文化の定着を目指す。

大規模中小企業(従業員数100人以上)

・全社的なDX戦略の策定が必須。部署横断でのプロジェクトチームの設置が効果的。

・大規模なシステム導入を見据えた長期計画と投資が求められる。

・組織変革や人材配置の見直しも含めた包括的アプローチが必要。

規模に応じて現実的な施策から着手し、段階的に進めていくことがDX成功の鍵となります。

一度導入して終わりではなく、定期的にKPIを確認し、効果測定と改善を繰り返す仕組みが重要です。

|DXは継続的な取り組みである

DXは一度導入して終わりというものではなく、企業が変化に適応し続けるために継続的に取り組むべきプロセスです。

技術や市場環境は日々変化する

新たなツールやプラットフォームが次々と登場する中で、現状維持ではすぐに時代遅れになってしまいます。

常に改善と最適化が求められます。

定着と進化の両立が重要

導入直後は慣れることが優先ですが、その後は活用度を高める工夫が必要です。

定着した後もPDCAサイクルで定期的に見直し、バージョンアップを図りましょう。

社内文化として根付かせる

DXを一部のプロジェクトで終わらせず、全社的な考え方として浸透させるには、継続的な教育と対話が欠かせません。

変革を楽しむ風土を醸成することが、継続の鍵となります。

このように、DXはゴールではなく、企業成長のための継続的な取り組みです。

柔軟性をもって進めることが、中小企業の競争力を維持するために不可欠です。

|まとめ

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、単なる「IT化」ではなく、ビジネスの在り方そのものを見直す取り組みです。

中小企業にとっても、今や他人事ではなく、自社の未来を切り開くための重要な一手となっています。

次のポイントを押さえて、着実に進めていくことが大切です

・DXの本質は「価値創造」と「競争力の強化」

・小さく始めて、大きく育てる戦略が効果的

・外部支援や補助金の活用でリスクを抑える

・DXは一過性のプロジェクトではなく、継続的改善のサイクルである

まずは社内の現状を把握し、小さな改革から始めてみてはいかがでしょうか。

無料の診断ツールや公的機関の相談窓口を活用するのも良い一歩です。

DXは、今日からでも始められる未来への投資です。